NUESTRO HISTORIADOR DECIMONÓNICO MIGUEL LARA SALAZAR HA RESCATADO APUNTES QUE TRAZAN LOS INICIOS DE LA HISTORIA DEL AUTOMÓVIL EN MÉXICO, CON SUS CONSECUENTES RAMIFICACIONES DEPORTIVAS, COMO IREMOS ANALIZANDO DESDE ESTE NÚMERO Y DURANTE LOS PRÓXIMOS MESES

Hacia fines del siglo XIX y antes de la revolución de 1910, México daba la apariencia de caminar con paso seguro hacia la prosperidad y el progreso. Las ciudades principales del país “se ponían a tono” con los tiempos nuevos. Regiones enteras, que antes habían estado aisladas y alejadas de los centros productivos se incorporaban, sobre rieles de ferrocarril, a la “civilización”. Se percibía un ánimo de optimismo por el futuro, pues por primera vez en la historia, las asonadas y golpes militares habían quedado en el olvido. En el plano internacional se gozaba de una magnífica imagen y crédito financiero, gracias al buen estado de la hacienda pública. En apariencia un porvenir grande le esperaba a la nación.

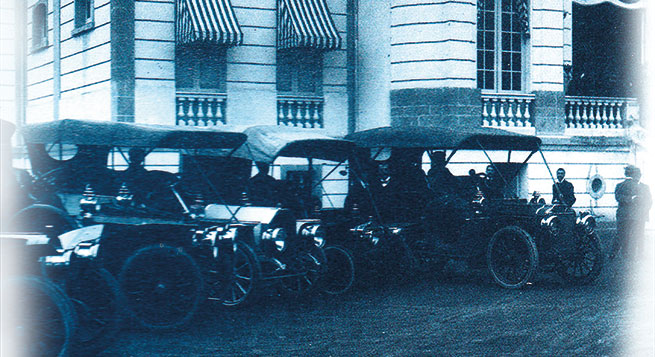

Fue en ese ambiente adormecido donde se dio la llegada del automóvil a nuestro país. En los primeros días de julio de 1895, el señor Julio Limantour, hijo del ministro de hacienda del régimen, José Y. Limantour, circuló por las avenidas principales de la capital a bordo de un “carruaje automóvil” propulsado por baterías eléctricas. El vehículo, traído desde Francia a un costo enorme, rodando a una velocidad de 20 kph, causó estupor y asombro entre los numerosos paseantes. El acontecimiento provocó un verdadero revuelo en la sociedad capitalina, aún provinciana, que durante muchos días lo comentó vivamente en cafés, lugares de reunión y pláticas cotidianas. Muy poco tiempo después, el señor Buck, para no ser menos, hizo traer un Dalton, también eléctrico, que al igual que el del junior Limantour levantó la admiración y fue recordado durante muchos años. En los meses siguientes sólo esos dos automóviles recorrieron las calles de la ciudad y sus alrededores, pero a principios de 1896, llegó un tercero, también francés, adquirido por el señor De Teresa y otros más, todos ellos eléctricos, hasta sumar una treintena, pertenecientes a la crema y nata de la época.

A la sazón aún competían por la supremacía las máquinas a vapor, eléctricas y a gasolina; cada una de ellas pretendía convertirse en el sistema que lograra desplazar a los otros en el gusto de los compradores. Para finales del siglo XIX el auto a gasolina iba ganando la batalla, puesto que el mecanismo de sus rivales era sumamente complicado, de manejo tan difícil que los propietarios de los vehículos debían viajar acompañados de un mecánico experto llamado chauffeur –el cual pronto fue mexicanizado a chofer– que se encargaba de accionar las palancas, llaves y artilugios que hacían andar el armatoste. Ya en los primeros años del siglo XX los automóviles impulsados por motor de combustión interna habían sustituido casi en su totalidad a sus contrapartes eléctricos y de vapor, y aunque eran también complejos, amén de ruidosos y malolientes, resultaban más confiables y tenían mejores prestaciones.

Sorprendentemente, el primer auto a gasolina en México no fue importado, sino construido en el país, hecho que constituye una hazaña verdadera, dadas las carencias técnicas y materiales imperantes en nuestro medio. Los pioneros del automóvil nacional fueron Alberto Mohler y Guillermo de Gress, personajes que encarnaron lo mejor del espíritu de la época, cuando había cundido la idea de que la práctica generosa y desinteresada del deporte, le daba brillo a la vida de toda persona que se preciara de ser importante. Competir y triunfar con lealtad era considerado como uno de los mayores rasgos de caballerosidad y nobleza a la que alguien podía aspirar. Desde la última década del siglo XIX se vivía una auténtica pasión por el deporte, actividad que antes de ese momento casi no se desarrollaba en tierra azteca. Los jóvenes mexicanos de las clases altas comenzaron a practicar el sport, según la denominación del momento. Especialidades como base-ball, esgrima, frontón, carreras pedestres, ciclismo, pugilato y más tarde foot-ball, se hicieron cada vez más comunes. Precisamente a esta casta especial pertenecieron Mohler y De Gress.

Hacia 1893, el señor Alberto Mohler estableció un negocio especializado en artículos deportivos, que ofrecía bicicletas, ropa, guantes, y pelotas. Poco después se asoció con Guillermo de Gress, hombre entusiasta de los deportes, quien poseía y jugaba en un equipo de base-ball. A raíz de que vieron el auto eléctrico de Julio Limantour, que les causó una gran impresión, Mohler y De Gress decidieron construir su propio automóvil y entre ambos le dieron vida al proyecto. La empresa no fue fácil, ya que ninguno era ingeniero y su conocimiento sobre mecánica se reducía al funcionamiento de las bicicletas. Además, en el país no existían los materiales necesarios para hacer una máquina de tales características. Pero eso no les importó, se dedicaron, durante semanas y meses enteros, a diseñar y construir sobre la marcha el auto, comenzando con el motor y la caja. Con entusiasmo e intuición, más que con conocimientos técnicos, poco a poco le fueron dando forma, empleando sólo herramientas rudimentarias, entre las que había varios tornos de pie. De un viejo buggy extrajeron lo que sería la carrocería y partes del chasis (bastidor). La palanca de mando fue montada directamente sobre la caja de transmisión. El único elemento importado fueron las llantas, desmontadas de un par de bicicletas hechas en Estados Unidos. Para el mes de mayo de 1896 todo quedó listo.

El resultado final fue un automóvil pequeño impulsado por un motor embrionario a gasolina que apenas desarrollaba 4 caballos de fuerza, el primero de su tipo en México, con espacio para que los dos socios se sentaran muy juntos. Carecía de faros, guardabarros, toldo o baúl de equipaje. Fue un éxito completo, pues no sólo logró circular sin sufrir desperfectos mecánicos, sino que superó en velocidad a los pocos autos eléctricos existentes al desarrollar la entonces escalofriante velocidad de 30 kph. Merced a su logro, Mohler y De Gress gozaron de gran fama y se dedicaron a efectuar excursiones a lo largo y ancho de la ciudad y hacia algunas poblaciones, entonces aledañas, como Tacubaya y San Ángel.